L’esposizione di TtrAM

Cenni storici

Nella seconda metà dell’Ottocento ha inizio, sul territorio trentino, lo sviluppo di una nuova forma di trasporto e comunicazione, quella ferroviaria. Nel 1859 trova completamento la ferrovia del Brennero nel tratto tra Verona e Bolzano, pochi anni più tardi, nel 1867, la linea ferroviaria arriverà a Innsbruck superando il valico del Brennero.

Se è vero che la ferrovia viene costruita per scopi primariamente militari, sarebbe servita a rifornire le fortezze del Quadrilatero (Verona, Peschiera, Mantova e Legnano), è certo che le conseguenze per lo sviluppo commerciale e manifatturiero dei territori attraversati non tarderanno ad emergere.

Realizzato l’asse principale, quello del Brennero, si tratta di creare quelle ramificazioni che possano sviluppare l’economia delle valli e dei centri periferici. Nel 1891, con obiettivi commerciali e turistici, viene completata la ferrovia Mori-Arco-Riva: collegandosi alla Meridionale, da Mori, la linea serve i luoghi di cura e turismo di Arco e Riva del Garda.

Per scopi analoghi, non estranei quelli militari, nel 1896, viene inaugurata la ferrovia della Valsugana, meditata fin dalla prima metà dell’800. La richiedono con forza gli enti e i comitati locali che auspicano lo sviluppo economico di importanti centri come Pergine e Borgo Valsugana e di rinomati luoghi termali come Levico e Roncegno.

Per entrambe la speranza è quella di poter un domani superare i confini austriaci per collegarsi alle linee ferroviarie in progetto o in costruzione nel Regno d’Italia.

Emergono, in questo frangente, importanti figure nel campo dell’ingegneria ferroviaria, come quelle di Luigi Negrelli (1799-1858), di Karl von Etzel (1812-1865), di imprenditori-progettisti come Rudolf Stummer Ritter von Traunfels (1848–1928) o, più avanti, Giacomo Sutter (1873-1939), ma anche di forti personalità politiche.

Una in particolare, Paolo Oss Mazzurana (1833-1895), segnerà con vigore il periodo della belle époque trentina.

Suo il merito di rivendicare uno sviluppo economico e sociale per il Trentino avente caratteri innovativi e moderni, in particolare contribuendo all’introduzione e allo sviluppo dell’energia idroelettrica nella consapevolezza delle sue importanti applicazioni nel campo dell’industria e dei trasporti.

L’idea di uno sviluppo di ferrovie «secondarie» alimentate da questa nuova forza ha come obiettivo quello di distribuire opportunità di ricchezza e di crescita per tutte le valli collegando la maggior parte dei centri periferici e, nello stesso tempo, di rendere la città capoluogo, Trento, sempre più politicamente ed economicamente importante.

Sulla scia di queste ambiziose prospettive, prende corpo quel vasto “programma ferroviario trentino”, che anche grazie all’attività del Comitato direttivo per le tramvie elettriche trentine, costituito nel 1892, avanza progetti per collegare la valle di Fiemme (con tracciato, che partendo da Lavis, attraversa la valle di Cembra e giunge fino a Moena), le Giudicarie (le linee Trento-Sarche-Caffaro e Riva-Tione-Pinzolo), le valli di Non e Sole (la linee Trento-S. Michele-Malé e Malé-Fucine), oltre a battersi per la costruzione o il prolungamento delle ferrovie della Valsugana e della Gardesana.

L’eredità di Paolo Oss Mazzurana sarà raccolta da altre importanti figure politiche trentine, come quelle di Antonio Tambosi (1853-1921) e di Enrico Conci (1866-1960), che proseguendo per l’affermazione delle istanze autonomiste, e in parallelo con esse, sosterranno vivacemente l’attuazione di questi progetti, potendone alla fine vedere realizzato almeno uno: la tramvia Trento-Malé.

Le aspettative per uno sviluppo insieme sociale ed economico del Trentino sono del resto incarnate perfettamente nella figura di Emanuele Lanzerotti (1872-1955), attivo nel campo dello sviluppo idroelettrico e delle ferrovie (sua la linea dell’Alta Anaunia), come nel campo del settore cooperativo, nell’ottica di uno sviluppo locale refrattario agli appetiti delle grandi imprese capitalistiche che, di lì a breve, si affacceranno all’orizzonte.

Gli eventi bellici della Prima Guerra Mondiale pongono fine a tutti questi progetti, bloccando per molti anni il processo di sviluppo ferroviario locale. Con l’eccezione della ferrovia della Val di Fiemme, da Ora a Predazzo, portata a compimento tra il 1917 e il 1918 per scopi militari, l’unica realizzazione ferroviaria del dopoguerra è il prolungamento della Mori-Arco-Riva sino a Rovereto, avvenuto nel 1925.

Negli anni tra le due guerre si assiste ad un incremento significativo degli automezzi in circolazione, di sviluppo delle industrie automobilistiche, di una politica favorevole alla realizzazione di nuove reti e infrastrutture stradali. Nel corso degli anni ‘30 verranno dismesse le ferrovie Rovereto-Mori-Arco-Riva e Dermulo-Fondo-Mendola, negli anni ‘60 toccherà alla Ora-Predazzo. Linee ora rimpiante.

Dal 1906, anno in cui si inaugura la prima linea automobilistica «internazionale» che collega Rovereto con Schio, il trasporto su gomma è una realtà in repentina trasformazione, che vede, alla fine, affermarsi, tra gli anni ‘20 e ‘30, una società in particolare, Atesina, che detiene il primato nei trasporti passeggeri e di gran turismo non solo in Trentino ma in tutto l’arco dolomitico.

Tuttavia anche lo sviluppo della motorizzazione privata, mitigata solo in parte dalla crisi petrolifera degli anni ‘70, porterà ben presto ad una crisi generalizzata del trasporto pubblico e insieme ad una esasperazione concorrenziale tra le ditte concessionarie private, molto spesso anche a scapito dell’utenza.

In questi anni matura l’idea che il trasporto pubblico sia di utilità sociale e non esclusivamente delegabile a società che perseguono interessi privati, si comprende che la razionalizzazione del sistema dei trasporti non possa realizzarsi che per mezzo di un apporto sostanziale dell’ente pubblico. Questo processo viene quindi attuato nel corso dagli anni ‘70, in particolare a partire dalla legge provinciale n. 53 del 1973, e con numerose disposizioni successive volte a favorire la concentrazione dei servizi pubblici di trasporto all’interno di due società in particolare: Atesina e Ferrovia Trento-Malé.

Tuttavia, malgrado già dagli anni ‘70 si auspichi la creazione di una società unica, solo nel 1993, con legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16, la Provincia autonoma di Trento sarà autorizzata “a promuovere la costituzione, mediante fusione fra le società Atesina spa e Ferrovia Trento-Malé spa, di una società per azioni denominata «Trentino trasporti spa»”.

La costituzione del nuovo ente avviene il 27 novembre 2002.

Se già nel corso degli anni precedenti Atesina e Trento-Malé avevano potenziato la propria rete di infrastrutture, sedi di gruppi periferici, biglietterie e autorimesse dando compimento alla propria presenza capillare sul territorio, queste nuove realizzazioni trovano il loro definitivo compimento con la costruzione della nuova sede sociale di via Innsbruck, inaugurata il 23 ottobre 2004.

Un anno prima, il 5 maggio 2003, si festeggiava il compimento del tratto di ferrovia tra Malé e Marilleva, primo passo per il prolungamento della linea verso Fucine, prospettato ancora ai tempi di Emanuele Lanzerotti.

La Ferrovia Trento-Malé

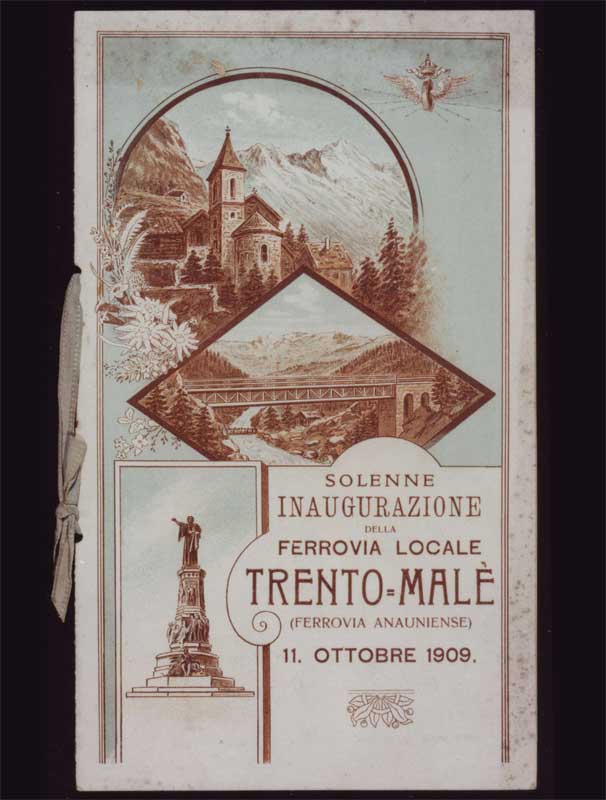

Frontespizio opuscolo edito in occasione dell’inaugurazione della tramvia Trento-Malé, l’11 ottobre 1909 (Collezione privata)

La costruzione della tramvia

Verso la fine dell’Ottocento, i progetti di sviluppo infrastrutturale ed economico portano a collegare le valli più remote ai centri, come Trento, già posti su importanti linee di comunicazione; il 19 dicembre 1905, il governo rilascia al Comune di Trento l’atto di concessione “per la ferrovia locale a scartamento ridotto e a trazione elettrica da Trento a Malé, assieme ad una linea di allacciamento a scartamento normale da Mezzolombardo a San Michele, da esercitarsi al principio con trazione a vapore”.

L’anno successivo viene costituita a Vienna la società per azioni Ferrovia locale Trento-Malé, in cui i comuni interessati dalla linea costituiscono la maggioranza del capitale azionario. Sempre nel 1906 è attivato il breve tronco Mezzocorona (S. Michele)-Mezzolombardo contemplato nel documento di concessione.

Finalmente, nel 1907, prendono avvio i lavori per realizzare l’auspicato collegamento Trento-Malé. Il 26 luglio del 1909 il primo tram, in corsa di prova, giunge a Cles e l’11 ottobre la tramvia a trazione elettrica è ufficialmente inaugurata.

Con scartamento di un metro, è lunga 60 km (la più lunga linea a trazione elettrica dell’Impero) e sono necessarie circa 4 ore per percorrerla nella sua interezza.

Stazione di Trento Torre Verde, capolinea della tramvia fino al 1964, in primo piano l’Adigetto (Archivio storico Trentino trasporti spa)

Il periodo tra le due guerre

Viaggiatori in abito “belle époque” alla stazione di Malé. In secondo piano una motrice 41/s e la rimessa (Collezione Foto Pellegrini)

La direzione dei lavori di costruzione e l’esercizio della tramvia sono affidati alle I.R. Ferrovie dello Stato austriache (kkStB); al termine della Grande Guerra, con l’annessione del Sud Tirolo al Regno d’Italia, le Ferrovie dello Stato italiane sostituiscono quelle austriache.

Per la sua unicità nel contesto della rete ferroviaria statale italiana (in particolare, lo scartamento ridotto metrico e le caratteristiche prettamente tramviarie della linea), la gestione della Trento-Malé risulta particolarmente gravosa. Nell’ottica di un piano di privatizzazione dell’intera rete ferroviaria, promosso dal governo fascista, che prende avvio dalle linee di interesse locale, le Ferrovie dello Stato sollecitano il subentro di una società privata per la gestione della tramvia.

Nel 1936 la gestione della Trento-Malé viene assunta dall’imprenditore svizzero Giacomo Sutter che costituisce appositamente la Società Anonima Trasporti Pubblici (SATP); la gestione più flessibile riesce a ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza riducendo a circa tre ore il tempo necessario per il viaggio sull’intera linea.

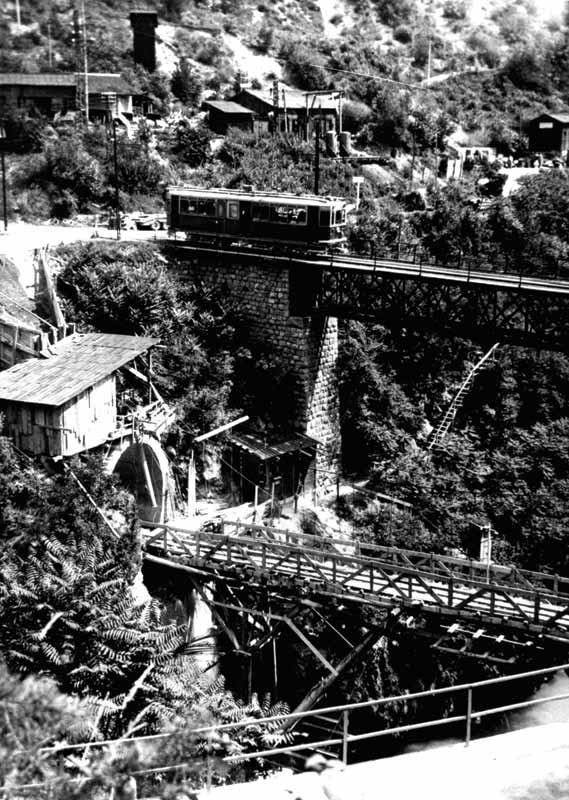

Negli anni ‘50 si lavora alla costruzione della ferrovia. Il nuovo ponte alla Rocchetta, mentre, più in alto, continua regolare il servizio tramviario (Foto Rolando Neri)

La ricostruzione

Al termine del secondo conflitto mondiale, con decreto prefettizio, la società concessionaria Ferrovia locale Trento-Malé (FTM) subentra alla SATP. I danneggiamenti bellici e la scarsa manutenzione, imputabile alla precedente gestione, hanno reso precario l’esercizio della tramvia. Un rinnovamento radicale degli impianti e del materiale rotabile è un’esigenza inderogabile.

Nel frattempo, con il primo giugno 1947, la società entra nel settore dei trasporti su gomma grazie all’assunzione della gestione dell’autolinea sostitutiva Dermulo-Fondo-Mendola, derivante dall’acquisto della società Ferrovia Elettrica Alta Anaunia.

L’anno successivo, il governo riconosce la necessità di un ammodernamento della Trento-Malé e approva il progetto di ricostruzione. Nel 1953, hanno inizio i lavori per trasformare la tramvia in vera e propria ferrovia, su un nuovo tracciato, pur mantenendo lo scartamento ridotto per il contenimento dei costi e per potere attivare la varie tratte, appena pronte, allacciandole con la preesistente tramvia. I lavori sono però ostacolati dai sostenitori della ricostruzione a scartamento normale, in vista di un aggancio della linea alla rete ferroviaria nazionale, e da coloro che promuovono un potenziamento della viabilità stradale con l’istituzione di un autoservizio.

Malgrado ciò e la necessità di ulteriori finanziamenti, il 24 giugno 1961, il nuovo tracciato viene finalmente inaugurato conservando, comunque, in esercizio il materiale rotabile originario e la stazione capolinea di Trento Torre Verde in Piazza Silvio Pellico. L’arrivo di materiale rotabile ferroviario moderno, costituito da elettromotrici semplici ed articolate di costruzione Stanga/TIBB, e la realizzazione di una stazione terminale provvisoria in Piazza Centa consentono di inaugurare ufficialmente, il 13 dicembre 1964, la “nuova ferrovia” e di poter dirsi concluse le opere di trasformazione della tramvia originaria.

Il successo del nuovo servizio è immediato, considerati il comfort di viaggio ed il tempo di percorrenza ridotto, ora, a soli 80 minuti. È necessario pertanto incrementare il parco veicoli acquistando mezzi da altre ferrovie, previo opportuno adattamento (Ferrovia delle Dolomiti e Ferrovia Mantova-Peschiera). Negli anni 1994-1995, con un finanziamento misto, statale e provinciale, entreranno poi in servizio ulteriori elettromotrici articolate di costruzione FIREMA/Ansaldo.

Un notturno della nuova stazione di Malé, con una motrice in attesa della partenza per Trento (Foto Bontempelli, collezione Franco Gentilini)

La nuova stazione di Trento

Con l’attivazione del nuovo capolinea, i binari della stazione provvisoria di Piazza Centa sono utilizzati come rimessaggio rotabili. Nell’immagine, accanto all’ex “magazzino merci”, sostano, da sinistra, un elettrotreno “exDolomiti”, una rimorchiata pilota “ex Mantova-Peschiera” e un elettrotreno FIREMA/Ansaldo da poco immesso in servizio (Archivio storico Trentino trasporti spa)

Il 26 ottobre 1995 è un’altra data fondamentale nella storia della ferrovia Trento-Malé:

è inaugurata la stazione terminale di Via Dogana, accanto a quella delle Ferrovie dello Stato di Piazza Dante.

L’obiettivo di ottenere un facile interscambio per i viaggiatori delle due ferrovie risale all’epoca della progettazione della tramvia.

Lo spostamento del capolinea di Trento da Piazza Silvio Pellico alla stazione F.S. viene riproposto in sede di ricostruzione della linea, tuttavia, la soluzione del problema viene sempre rinviata e trova compimento solo molto recentemente.

Il prolungamento e le nuove realizzazioni

Il 4 maggio 2003 viene inaugurato il prolungamento da Malé a Marilleva (10 km), primo tratto del collegamento Malé-Fucine auspicato fin dai tempi della costruzione dell’originale tramvia. Ripetuti sono stati i tentativi per giungere al capolinea “naturale” di Fucine; solo grazie all’intervento economico della Provincia che, dal 1989, in virtù delle norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, acquisisce competenze anche sulle ferrovie di interesse locale, si rende possibile iniziare, nel 1997, i lavori di prolungamento fino a Marilleva, presso Mezzana.

Con il consolidarsi dell’assetto societario che vede operanti in sinergia Trentino trasporti SpA e Trentino trasporti Esercizio SpA, viene, non solo, proseguito il prolungamento con la costruzione della nuova stazione di Mezzana ma progrediscono numerose altre realizzazioni come le opere tra Zambana e Lavis (tra cui raddoppio del binario e l’abbassamento del piano del ferro), la costruzione della nuova rimessa ferroviaria e automobilistica di Malé, in località Croviana e le realizzazioni del centro per la manutenzione della linea ferroviaria di Denno e della nuova officina-deposito di Trento in zona industriale.

La Società Automobilistica Atesina

Le prime linee automobilistiche

Vettura SPA 8000 dell’ISAT al forte di Cadine (Trento), 1921 (Archivio storico Trentino trasporti spa)

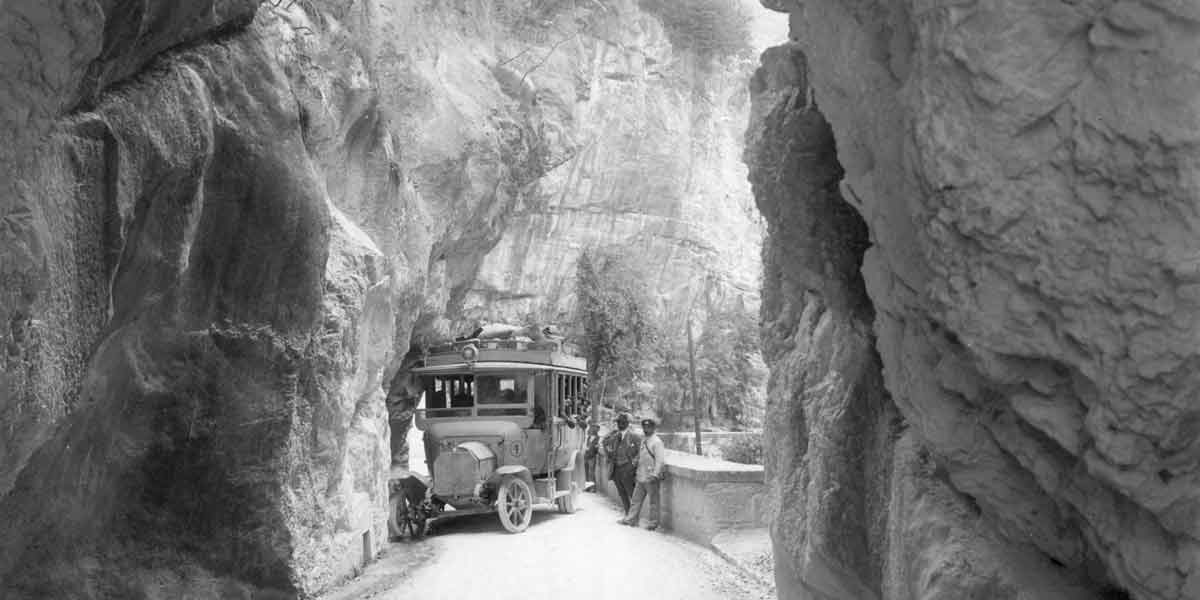

In Trentino le diligenze a cavallo lasceranno gradualmente il campo ai trasporti automobilistici con l’inizio del Novecento. Nell’estate del 1906 la Società Servizi Automobilistici Schio inaugura la prima linea che, dall’importante centro industriale vicentino, giugno fino a Rovereto, superando l’allora confine italo-austriaco.

Un’altra importante iniziativa è assunta l’anno successivo, nell’agosto del 1907, da parte delle Regie Poste dell’Austria-Ungheria, con l’inaugurazione della Egna-Predazzo, la prima di tutta una serie di linee che l’ente postale austriaco stabilirà sul territorio tirolese.

La pagina storica successiva spetta ad un’impresa, tutta trentina, operante nelle zone del Sarca e delle Giudicarie. Si tratta della Zontini & Leonardi che, nel luglio del 1908, inaugura contemporaneamente due linee: la Riva-Sarche-Tione e la Trento-Sarche-Tione.

Tuttavia, questa felice attività imprenditoriale verrà bruscamente interrotta dalla Grande Guerra. Al termine del conflitto, due nuove società compaiono nel panorama dei trasporti automobilistici locale: si tratta della STAT (Società Trasporti Automobilistici Trento) e dell’ISAT (Impresa Servizi Automobilistici Trentini).

STAT e ISAT, due società in concorrenza, sono titolari della quasi totalità delle linee allora in concessione nel Trentino-Alto Adige: qualcuno inizia già a pensare ad una società unica.

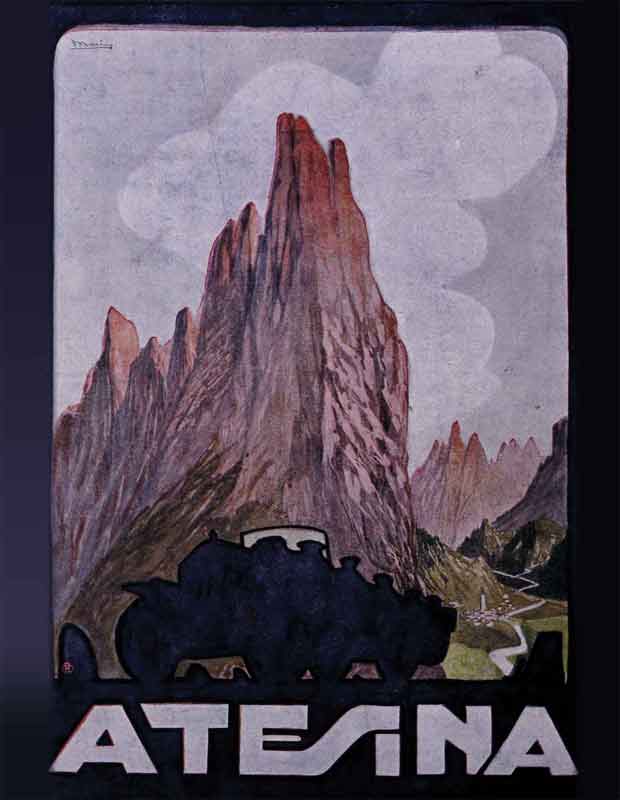

Pubblicità Atesina, a firma del cartellonista «Marius» (Mario Stroppa), apparsa su «La Gazzetta del Turismo e dello Sport» nel 1923 («La Gazzetta del Turismo e dello Sport», a. III, n. 7, 15 agosto 1923; Archivio storico Trentino trasporti spa)

La nascita di Atesina

Il 4 marzo del 1922 si costituisce a Trento la Società Automobilistica Atesina, allora conosciuta in sigla come SAA, che eredita mezzi, infrastrutture e linee di STAT e ISAT.

Nel corso degli anni ’20, la società detiene, di fatto, il monopolio dei trasporti automobilistici nell’ambito della Venezia Tridentina (Trento, Bolzano, Cortina d’Ampezzo).

In questo periodo, il parco mezzi conta circa 120 autobus.

Nel corso del 1926, ragioni politiche conducono alla decisione di costituire una società cui cedere le linee che operano nell’Ampezzano e in Alto Adige.

Il primo gennaio 1927, viene costituita la Società Automobilistica Dolomiti (SAD): per metà del capitale sociale vi partecipa Atesina, l’altra metà spetta alla Società Ferrovia delle Dolomiti.

Il 27 ottobre 1926, un incendio provoca la distruzione della sede e del deposito di Trento, in via Torre d’Augusto: oltre all’edificio vengono distrutti ben 31 mezzi, in parte destinati al servizio estivo della nascente società SAD.

Un FIAT 18 BLR sulla famosa strada delle Dolomiti. L’immagine fu utilizzata a scopi promozionali dalla stessa FIAT (Archivio storico Trentino trasporti spa)

Il servizio urbano a Trento e Rovereto

Un autobus urbano «Rognini & Balbo», a trazione elettrica, fotografato nei pressi dell’aeroporto di Gardolo, attuale zona dell’Interporto, nella quale si trova anche la sede di Trentino trasporti, 1928 (Collezione privata)

L’espansione urbanistica degli anni ’20 e, con essa, la disponibilità di mezzi motorizzati per lo spostamento all’interno dei nuclei urbani, sviluppa ben presto la richiesta di collegamenti all’interno dei maggiori centri trentini, in particolare Trento e Rovereto.

Nel maggio 1923, l’inaugurazione del servizio urbano tocca alla città di Rovereto. La Società Autovie Roveretane utilizza 4 mezzi che servono altrettante linee urbane. Tuttavia, a causa degli elevati costi di gestione, la società sarà costretta a sciogliersi nel corso degli anni ’30. Il servizio verrà ripristinato solo nel 1959.

Un primo studio per la realizzazione di un servizio urbano per la città di Trento risale al maggio 1908. Nei primi anni ’20 viene proposta l’istituzione di un servizio pubblico con autobus dotati di accumulatori elettrici; 8 elettromobili saranno messe in circolazione sul finire del 1924. Anche in questo caso, i notevoli costi di gestione porteranno, nel 1928, alla soppressione del servizio.

Nel Secondo Dopoguerra, Trento non ha ancora un servizio urbano mentre i collegamenti con i sobborghi sono garantiti da corse extraurbane. In occasione della Fiera Campionaria, svoltasi nel capoluogo nell’agosto del 1950, la società Raimondo Gay e C. di Menaggio (CO) chiede la disponibilità del Comune per l’attivazione del servizio e per il rilascio della concessione in via permanente al termine dell’evento fieristico; il servizio sarà presto abbandonato. Pochi anni più tardi, nel 1954, Atesina si prenderà carico della gestione delle linee urbane della città di Trento.

Tra boom economico e crisi del servizio pubblico

10 maggio 1955: tutto è pronto per l’inaugurazione della nuova sede di Atesina, ai Solteri di Trento (Archivio storico Trentino trasporti spa)

Per Atesina l’inizio del Secondo Dopoguerra non è certo felice: un grosso incidente sul monte Bondone mette in seria difficoltà l’Azienda.

I motivi di ottimismo non si faranno tuttavia attendere: nel 1953, Atesina assorbe la Società Automobilistica Rivana (SAR), erede della storica Zontini & Leonardi, potendo così espandersi nel Trentino meridionale, sia assumendo diverse concessioni di linea sia sviluppando il servizio turistico.

Il 10 maggio 1955 viene inaugurata la nuova sede di Atesina ai Solteri di Trento, progettata dall’ing. Guido de Unterrichter.

In occasione dei Giochi Olimpici invernali del 1956, svoltisi a Cortina d’Ampezzo, Atesina organizza e coordina, con altre società, servizi speciali di trasporto.

La società disponeva allora di diverse agenzie di viaggio a Trento, Riva del Garda, Rovereto, Tione, Pinzolo e Predazzo.

Il boom economico degli anni ’50 e ’60 favorisce ulteriormente lo sviluppo dei servizi turistici.

Razionalizzazione e provincializzazione

Nell’ambito di un progetto europeo, nel 1990, Atesina introduce i primi minibus elettrici: si tratta di tre Iveco Daily, allestiti dalla carrozzeria Autodromo con il simpatico nome di “Pollicino” (Archivio storico Trentino trasporti spa)

Nelle valli trentine, fino agli anni ’70, agivano numerose ditte private concessionarie di linee automobilistiche. La crisi generale che attraversa questo settore, la motorizzazione privata fa diminuire notevolmente i passeggeri dei mezzi pubblici, e la necessità di ripianare i crescenti disavanzi di esercizio delle società maggiori, a partecipazione pubblica, condurranno alla decisione di razionalizzare il servizio pubblico di linea.

La provincializzazione e contemporanea ristrutturazione del servizio mira a eliminare la concorrenza delle numerose ditte private, le quali, dal 1973 al 1976, verranno in prevalenza assorbite dalle società maggiori; si favorirà così il progressivo intervento della Provincia autonoma di Trento, non solo per mezzo della contribuzione al disavanzo di esercizio, ma anche attraverso piani di investimento e agevolazioni all’utenza. Esempio rilevante è quello delle convenzioni per il trasporto scolastico, stipulate sin dal 1966.

A partire dagli anni ’90, la sensibilità nel riguardo del trasporto pubblico si esprime anche per mezzo di una maggiore attenzione all’ambiente e al territorio: nel mese di gennaio del 1990, Atesina introduce i minibus elettrici, nel marzo del 1999, vengono messi in servizio i primi autobus a metano.

La Funivia Trento-Sardagna

Uno scatto alla funivia dalla stazione di Sardagna, con panorama sulla città di Trento, anni ‘20 (Cartolina postale, collezione privata)

I primi progetti per una “funicolare aerea Trento-Sardagna” si devono all’ing. Alessandro Ferretti, su incarico del Comune di Sardagna, allora concessionario dell’opera. I maggiori finanziatori e promotori della funivia, Giuseppe Pedrotti e Giovanni Graffer, preferiranno tuttavia affidarsi infine, non senza la valutazione di alterne e contradditorie proposte progettuali e, con esse, le dure repliche dell’ing. Ferretti, al progetto dell’ing. Othmar Haas di Bressanone.

Il 20 novembre 1922 viene costituita la società “Funivia Trento-Sardagna”. I lavori iniziano il primo settembre 1924 sotto la direzione tecnica dell’ing. Umberto Conci, e terminano con il collaudo dell’impianto il primo agosto 1925. Curiosa la coincidenza con l’attivazione di un altro importante impianto a fune, anch’esso a lungo auspicato dalla comunità trentina: la filovia Zambana-Fai.

Il 4 agosto 1925 l’esercizio è aperto al pubblico, poco più di un mese dopo, il 27 settembre, avviene l’inaugurazione ufficiale dell’impianto. Ad ottobre, sempre in coincidenza con l’inaugurazione della funivia Zambana-Fai, vi farà visita il Ministro dei Lavori Pubblici Giovanni Giuriati.

Il percorso ha una lunghezza di 1.260 metri, in un’unica tesata di fune senza sostegni intermedi. Ciascun vagoncino può trasportare 16 persone ed è predisposto anche per il servizio merci.

Le ambizioni, fin dai progetti iniziali, sono elevate. Già il 16 dicembre 1926 l’Assemblea dei soci delibera la trasformazione della società in anonima e il cambio della denominazione in “Funivia Trento-Sardagna-Monte Corno”. L’idea è appunto quella di realizzare un secondo tronco che “porta sugli ampi prati del Bondone”, da Trento al Monte Corno in “25 minuti di splendido viaggio aereo”.

I lavori, benché iniziati nel maggio 1926, non avranno seguito. L’esercizio della funivia si protrae fino al tempo della guerra, cesserà definitivamente per i danni che l’impianto subirà in seguito ai bombardamenti del 2 settembre 1943 e del 13 maggio 1944.

Il 6 dicembre 1958 si costituisce la nuova società per azioni “Funivia Trento-Sardagna”, che si prefigge come scopo la costruzione ex novo dell’impianto. Il progetto è affidato all’ing. Rolando Segatta; la nuova funivia viene inaugurata il 9 ottobre 1960.

Negli anni ’80, la “Funivia Trento-Sardagna”, il cui capitale sociale è acquisito interamente da Atesina spa si trasforma in società a responsabilità limitata e solo di recente, il 31 ottobre 2012, con il passaggio a Trentino trasporti spa, cessa l’attività. Dal primo gennaio 2009 la funivia è gestita da Trentino trasporti Esercizio spa.

La Ferrovia Dermulo-Fondo-Mendola

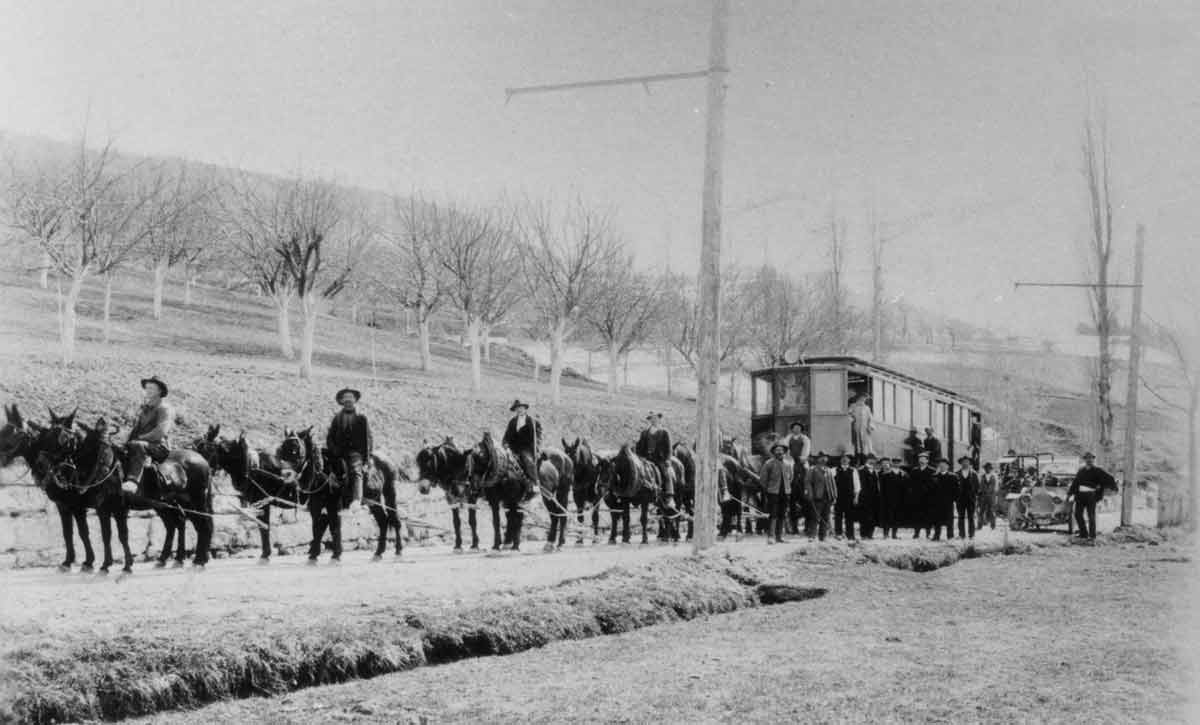

A causa di un mancato accordo con la direzione dei lavori della linea Trento-Malé, tra il 3 e il 4 aprile 1909 si organizza un “trasporto eccezionale” su strada per condurre il materiale rotabile da Mezzolombardo a Dermulo

(foto G. Pavanello, collezione privata)

La costruzione della ferrovia si deve all’iniziativa dell’ing. Emanuele Lanzerotti (1872-1955), la cui attività è conosciuta nel nascente settore idroelettrico come in quello della cooperazione. Nel 1898 l’ing. Lanzerotti costituisce, a Romeno, la Società cooperativa elettrica dell’Alta Anaunia il cui scopo è quello di realizzare la centrale idroelettrica sul torrente Novella, anche nella prospettiva di alimentare una progettata tramvia Taio-Fondo-Passo della Mendola.

Per ottenere la concessione l’ing. Lanzerotti si accorda con una società di Vienna, la Vereinigte Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (VEAG). L’elaborazione del progetto di massima è quindi affidata all’ing. Maximilian Picha di Praga. Sulla base di tale progetto, il primo marzo 1905, la Banca Cattolica Trentina, che nel frattempo è subentrata alla VEAG, approva il finanziamento per la costruzione della linea.

Nel corso del 1906 l’ing. Picha elabora il progetto esecutivo e si svolgono i sopralluoghi finalizzati a determinare le condizioni per la realizzazione delle opere. In seguito alle visite, in particolare constatate le forti pendenze in alcuni tratti della linea, si decide di elaborare un secondo progetto, più costoso, che prevede la realizzazione di una ferrovia alpina anziché di una tramvia.

Ottenuta, il 20 dicembre 1906, la concessione ministeriale, la Banca Cattolica Trentina provvede alla costituzione della società concessionaria, la Ferrovia elettrica dell’Alta Anaunia (FEAA). Nel luglio del 1907 possono quindi iniziarsi i lavori di costruzione della linea. Sul finire del 1908 la direzione dei lavori passa alla Unione Trentina per Imprese Elettriche (UTIE).

Effettuati i collaudi, ottenuti i mezzi rotabili e rilasciato il nulla osta per l’esercizio provvisorio, il primo settembre 1909 si organizza il viaggio inaugurale della ferrovia, mentre il giorno successivo inizia il servizio regolare, che contempla sia il trasporto persone che quello merci. Il percorso prevede la sosta nelle stazioni principali di Dermulo, Sanzeno, Romeno, Cavareno, Fondo e Mendola, e in numerose fermate intermedie.

L’esercizio della ferrovia, gestito fino allora dalla UTIE, nel gennaio 1911 passa finalmente alla società concessionaria FEAA, mentre per un breve periodo, al termine del primo conflitto mondiale, viene garantito dalle Ferrovie dello Stato italiane. Successivamente spetterà alla Società Trentina di Elettricità (STE).

Negli anni ’30, a causa degli eccessivi costi di gestione, dovuti anche alla scelta iniziale di realizzare una ferrovia anziché una tramvia, e in generale delle politiche volte a fronteggiare la crisi dei trasporti su rotaia, si giunge alla soppressione del servizio ferroviario e alla sua sostituzione con quello automobilistico. Il 31 gennaio 1934 è l’ultimo giorno di esercizio della ferrovia.

Il primo giugno 1947 la STE cede alla Ferrovia elettrica Trento-Malé le azioni della FEAA e l’esercizio dell’autoservizio sostitutivo, in prospettiva di un futuro rilancio della ferrovia, in realtà mai avvenuto. Il 9 maggio 1964 la FEAA viene incorporata nella società Trento-Malé.

La Ferrovia Mori-Arco-Riva

I primi studi che contemplano la realizzazione della ferrovia Mori-Riva datano dal 1870 e sono a cura del locale comitato di Riva del Garda. Dopo un susseguirsi di preconcessioni rilasciate su progetti di massima, e malgrado la contrarietà del comitato rivano, si affermerà la proposta avanzata dall’ing. Rudolf Stummer von Traunfels, con un progetto che prevede l’adozione dello scartamento di 76 cm. e la stazione principale ad Arco.

Il 28 gennaio 1891, dopo meno di un anno dall’avvio dei lavori di costruzione, viene inaugurata la ferrovia Mori-Arco-Riva (meglio conosciuta in sigla come MAR). Si tratta della prima Lokalbahn che percorre il Trentino, la seconda “strada ferrata” dopo quella del Brennero.

La ferrovia, nata per scopi turistici, all’inizio è servita da 3 loco-tender realizzati dalla ditta Krauss & Co. di Linz, aventi come nomi le località servite: “Arco”, “Riva”, “Lago di Garda”. Lunga poco più di 24 chilometri, partendo dalla stazione di Mori ferrovia, ad una velocità massima di 25 km all’ora, la ferrovia prevede la sosta nelle stazioni di Loppio, Nago, Arco, con fermate (alcune facoltative) a Mori Borgata, Oltresarca, S. Tommaso, per giungere infine a Riva del Garda.

Durante la Grande Guerra, trovandosi in pieno territorio di combattimento, la ferrovia viene abbandonata, tagliata in due dalle truppe italiane quando occupano la zona di Loppio; i ponti ferroviari sul rio Cameràs (Seghe di Mori) e sul fiume Adige vengono bombardati o fatti saltare, gravi danni subiscono le stazioni di Riva e Mori Ferrovia. Dopo il conflitto la linea passa in gestione alle Ferrovie dello Stato italiane.

Il 18 maggio 1925, dopo la stipulazione di una convenzione del Comune di Rovereto, ora maggior azionista della società concessionaria, con le Ferrovie dello Stato, viene realizzato un nuovo tronco che conduce dall’ex capolinea di Mori alla stazione ferroviaria di Rovereto. D’ora in poi la ferrovia verrà identificata con l’acronimo di RAR (Rovereto-Mori-Arco-Riva).

Dopo alcuni anni di gestione in stato fallimentare, il 21 ottobre 1936, la ferrovia viene soppressa e sostituita da un regolare servizio automobilistico gestito dalla società ferroviaria stessa. La riorganizzazione della società e la gestione dell’autoservizio verrà condotta con profitto dal 1936 al 1975 grazie alle capacità imprenditoriali di Luigi Canobbio, originario di Como. In seguito alla acquisizione di nuove linee, nel Dopoguerra il parco rotabili verrà rinnovato e ampliato, per alcuni anni la società avrà in concessione anche l’importante linea Trento-Milano.

Nel 1975 Atesina acquista l’intero pacchetto azionario della società, per incorporarla definitivamente il 31 dicembre del 1985.

L’esposizione

Benvenuti al museo che racconta la storia del trasporto pubblico in Trentino e delle società che hanno dato vita a Trentino Trasporti.

UNA STORIA DA SCOPRIRE

Attivita e eventi

In treno attraverso le Valli di Non e di Sole

Il 14 febbraio 2020 l'emittente televisiva tedesca SWR Fernsehen ha mandato in onda un interessante reportage, realizzato la scorsa primavera, sulla Ferrovia Trento - Malè - Mezzana.

dettagli ›Feb

Convegno 110 anni FTM

Sabato 14 dicembre 2019 Trentino trasporti, che ha raccolto l’eredità della FTM (Ferrovia Trento Malè), ha raccontato la storia, passata e recente, della Ferrovia e ha presentato i progetti futuri.

dettagli ›Dic

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l’esperienza dei visitatori. Se decidi di continuare consideriamo accettato il loro uso. Leggi la privacy