Il trasporto merci sulla ferrovia Trento – Malè

Come la maggior parte delle ferrovie e delle tranvie extraurbane realizzate nell’Ottocento e nel Novecento, pure la Ferrovia Trento – Malé fu progettata e realizzata per potere trasportare persone e merci. Oggi (2017), questa ferrovia svolge esclusivamente un servizio viaggiatori anche se, in modo sporadico e molto limitato, ancora tratta un piccolo servizio merci a collettame tra le stazioni in cui è presente un operatore nelle biglietterie.

Avendo il monopolio praticamente fino alla vigilia della seconda guerra mondiale, la Trento – Malé ebbe un notevole traffico merci fin dall’inizio. Si dimostrò da subito una carenza del parco carri, tanto da dover sospendere l’accettazione di merci da spedire già durante i primi mesi di esercizio. Solo una migliore organizzazione del servizio e la fornitura di altri carri permise di sostenere un discreto traffico che nel 1913, ultimo anno di pace, raggiunse le 48.000 tonnellate di merci trasportate.

Al termine della Grande Guerra il parco merci della tranvia era costituito da ben 93 carri di vario tipo: 60 aperti, a sponde basse, a sponde alte, pianali con bilico, e 34 coperti. Un certo numero di carri fu immesso nel corso della guerra per affrontare il notevole traffico militare presente sulla tranvia necessario per inviare rifornimenti al fronte occidentale del Tonale e dell’Ortles. Questi carri erano detti “ungheresi”, si presume per la loro provenienza. In questo periodo furono immessi in servizio anche tre carri scoperti a carrelli (tutt’oggi in servizio, opportunamente adattati e ammodernati), di cui due pianali ed uno a sponde alte, tutti muniti di stanti per il trasporto di legname.

Nel 1939, subentrata già nel 1936 la gestione privata (S.A. Trasporti Pubblici) a quella delle Ferrovie dello Stato, furono trasportate circa 51.000 tonnellate di merci. Il grosso del trasporto a carro era costituito da legname e prodotti di macina. Ugualmente sostanzioso era il trasporto di collettame, movimentato nei bagagliai delle motrici o in normali carri chiusi (il cosiddetto “carro misto” per distinguerlo dal “carro completo”) che entravano in composizione ai treni viaggiatori. Tre appositi vagoni venivano infine utilizzati per il servizio postale.

Una delle stazioni in cui si svolgeva un notevole traffico merci era quella di Mezzolombardo, dove avveniva anche il trasbordo tra i carri tranviari a scartamento ridotto e quelli ferroviari a scartamento normale provenienti dalla rete ferroviaria, e viceversa, per mezzo del raccordo realizzato nel 1906 (detto “ferrovia della Retta”) tra Mezzolombardo e la stazione di Mezzocorona (all’epoca denominata S. Michele), posta sulla ferrovia del Brennero. Un altro raccordo, attivato nel 1913, fu realizzato a Ceramica, in Val di Non, per collegare la tranvia al vicino stabilimento di laterizi.

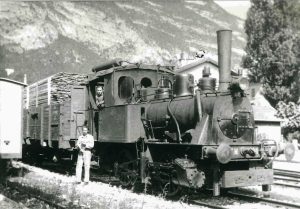

La Henschel & Sohn n°30 della S.A. Trasporti Pubblici (già n°3 della Ferrovia Centrale del Canavese, poi n°30 della Società Tramvie Vicentine), costruita nel 1882, è in testa ad una tradotta merci pronta a partire da Mezzolombardo per Mezzocorona, sulla ferrovia a scartamento normale conosciuta come “La Retta”. La foto, con molta probabilità, risale all’immediato dopoguerra: questa locomotiva a vapore, assieme alla gemella n°29, prestò servizio sulla Retta dal 1936 al 1947. (foto Rolando Neri, archivio Mario Forni)

Il canto del cigno del trasporto merci sulla tranvia si ebbe nel 1948 quando furono movimentate quasi 35.000 tonnellate costituite in maggioranza da materiali inviati per la realizzazione della grande diga di Santa Giustina, presso la stazione di Tassullo.

Alla fine degli anni Cinquanta il trasporto merci scese progressivamente verso le 1000 tonnellate annue: il trasporto su gomma aveva preso inesorabilmente il sopravvento.

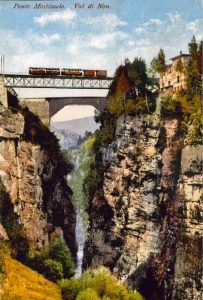

Il convoglio tranviario ripreso sul ponte di Mostizzolo in questa cartolina d’epoca, rappresenta il tipico “treno misto”: una motrice ed una rimorchiata per il servizio viaggiatori, due carri coperti tipo G/s in coda per il trasporto merci. (cartolina collezione Pierluigi Filosi).

Con l’attivazione completa della nuova ferrovia (anni 1961 – 1964), il trasporto merci con i carri sociali e quello postale cessarono di esistere. Il parco fu drasticamente ridotto fino all’attuale consistenza di 20 unità, tra le quali un doppio “carro soccorso” e i due carri esposti al museo. Dal momento della cessazione del servizio merci a “carro completo”, i carri rimasti furono (e sono tutt’oggi) utilizzati per necessità interne di servizio. Solo alcuni di questi sono però atti a circolare. Rimase particolarmente fiorente il trasporto del collettame (“bagagli” e “piccole partite”, rispettivamente anche in servizio “cumulativo” e di “corrispondenza” con le Ferrovie dello Stato attraverso il transito di Mezzocorona Ferrovia). Con il nuovo materiale rotabile viaggiatori il trasporto del collettame veniva effettuato utilizzando i bagagliai delle elettromotrici e degli elettrotreni.

La foto raffigura un merci sulla “nuova” Trento – Malé, appena oltrepassata la stazione di Dermulo, verso Trento, trainato dalla locomotiva LC 21. Per tutti gli anni ’70 del secolo scorso, questi treni merci erano abbastanza comuni e consistevano essenzialmente di carri coperti, anche refrigeranti, per il trasporto della frutta. I carri merci a scartamento normale venivano inoltrati sulla Trento – Malé mediante il sistema dei carrelli trasportatori. Il merci qui ripreso è in realtà un treno che ha circolato un giorno all’inizio degli anni ’80 esclusivamente per esigenze fotografiche. (foto Mario Forni)

Il trasporto a “carro completo” è comunque proseguito anche con la nuova ferrovia, mediante l’utilizzo di carri a scartamento normale, rispondenti a determinati requisiti, che venivano inoltrati sulla Trento – Malé utilizzando il sistema dei carrelli trasportatori. Tale servizio fu attivato nel maggio del 1968 e discretamente utilizzato per tutti gli anni Settanta, soprattutto per il trasporto di frutta fresca (nel 1970 si ebbe il massimo storico con l’invio di 648 carri). Nel 1975 fu anche attivato un raccordo con un grande magazzino frutticolo consorziale in Val di Non, a Mollaro. Anche in questo caso, malgrado l’utilizzo dei carrelli trasportatori, che evitava dispendiose movimentazioni di merci tra carri di diverso scartamento, la forte concorrenza del trasporto su gomma e la dismissione sulla rete FS del trasporto a “carro completo” con la relativa soppressione degli scali merci in innumerevoli stazioni (fra cui quella di Mezzocorona), fece cessare del tutto il servizio nel corso degli anni Novanta.

La Trento – Malé, oltre al raccordo a scartamento normale Mezzocorona – Mezzolombardo anzi citato, rimasto in servizio per tutto il periodo di esistenza della tranvia, è stata interessata anche dal raccordo industriale tra Trento (Scalo Filzi) e lo stabilimento di elettrodomestici Ignis (poi Whirlpool) di Gardolo, attivato nel 1972 e non più utilizzato dal 2012 (comunque non smantellato), anno di chiusura dello stabilimento. Entrambi i raccordi sono caratterizzati da un tratto di binario, per una certa lunghezza, in comune con quello della Trento – Malé: binario a tre rotaie, per permettere il transito sia di veicoli a scartamento normale, sia di veicoli a scartamento ridotto. Un apposito dispositivo di binario, detto “interposizione” permette l’inserimento di uno scartamento nell’altro. La circolazione delle tradotte per la movimentazione dei carri merci era regolata da un apposito specifico regolamento che, ovviamente, privilegiava il transito dei treni viaggiatori della Trento – Malé.

CARATTERISTICHE COMUNI DEI CARRI MERCI TRANVIARI

Il parco merci originario della Trento – Malé era costituito esclusivamente da carri a due assi con telaio e ossatura della cassa metallici, e rivestimento di quest’ultima in legno. Le dimensioni, al di là della tipologia, erano ugualmente simili: lunghezza di 5,5 m, passo di 2,5 m, tara di 4 tonnellate, portata di 8 tonnellate. Tali carri furono costruiti dalla Grazer Waggon- und Maschinen-Fabriks AG negli anni 1908-1913. Il sistema di aggancio era quello tipico tranviario. Oltre al freno a mano, manovrabile dal terrazzino di cui tutti i carri erano provvisti, erano dotati di sistema di frenatura automatico a vuoto tipo Hardy. Solo i carri a due assi immessi nel parco della tranvia durante la Grande Guerra, i cosiddetti “ungheresi”, di cui si ignora il costruttore, erano sprovvisti di freno a vuoto, pur avendone la condotta . Il “Regolamento di Servizio” della Tramvia Trento – Malé (S.A. Trasporti Pubblici) entrato in vigore il 14 giugno 1936, all’articolo 37, comma c),prescriveva che “Ai treni che trasportano viaggiatori non dovranno essere agganciati veicoli che non siano muniti della condotta di passaggio dell’aria per il freno a vuoto Hardy; l’ultimo veicolo del treno deve essere sempre munito di detto freno a vuoto Hardy”. Lo stesso articolo, più avanti prescriveva anche: “Quando vi siano nella composizione del treno veicoli sprovvisti del freno a vuoto Hardy, oppure veicoli sui quali detti freni non funzionano, si dovrà provvedere alla formazione del treno in modo che il peso della parte del treno non frenabile automaticamente, non superi il terzo del peso totale del treno.” Norme particolari, in parte riprese da quelle in essere durante la gestione FS, regolavano la circolazione dei treni merci veri e propri. Venne emesso in tal senso, in forma dattiloscritta, l’ “Appendice all’orario di servizio 1 luglio 1936 – Disposizioni speciali per la composizione e circolazione dei treni merci”. Da questa appendice si apprende che la prestazione massima dei treni merci, compreso il “locomotore” fosse stata di 100 tonnellate sulla tratta Trento –Mezzolombardo (in entrambi i sensi di marcia), 70 tonnellate da Mezzolombardo a Malé e da Malé a Cles e 90 tonnellate da Cles a Mezzolombardo. La velocità massima ammessa, a seconda delle tratte, era di 25 km/h (per confronto, per i treni viaggiatori la velocità massima ammessa era di 40 km/h, ma si presume però senza carri merci in composizione!). Riguardo la composizione, veniva prescritto: “Di norma il treno merci sarà composto dal locomotore seguito da una colonna di carri muniti di freno automatico a vuoto. Carri con freno a mano devono stare in coda disponendo il più pesante come carro di coda, presenziato da apposito frenatore. Più carri con freno a mano devono venire appaiati in modo che il frenatore o i frenatori abbiano la possibilità di azionare i freni di due carri contigui passando da un predellino all’altro. …”.

I carri rimasti in circolazione dopo l’attivazione completa della nuova ferrovia, ebbero il sistema di frenatura a vuoto Hardy sostituito con quello pneumatico Westinghouse di cui era dotato tutto il nuovo materiale rotabile. La numerazione originaria era quella normalmente utilizzata sulle linee dell’Impero austriaco. Con il passaggio alle Ferrovie dello Stato italiane, su tutto il materiale rotabile rimorchiato fu introdotta la relativa marcatura che è quella oggi ancora presente sui carri merci del parco Trento – Malé.

Per il traino dei convogli merci, il parco trazione tranviario era costituito da due cosiddetti “locomotori” serie 42/s che, semplificando, altro non erano che delle normali elettromotrici viaggiatori serie 41/s i cui comparti viaggiatori erano stati sostituiti da un grande scomparto bagagliaio.

I carri merci esposti al museoTtram”

CARRO P 6020

Il carro P 6020 (la lettera P identifica un veicolo scoperto, a sponde basse mobili, già serie Jn/s presso le IR Ferrovie dello Stato austriache) è un esemplare unico tra quelli rimasti in servizio dopo l’attivazione dell’attuale ferrovia. E’ infatti dotato di garitta per il frenatore in corrispondenza del terrazzino dove è presente il freno a mano a vite. Come si desume dal “Regolamento di Servizio” 14 giugno 1936, articolo 33, comma c) “I treni misti con importante carico di merci, ed in generale i treni composti di cinque pezzi oltre la motrice, potranno essere scortati da un manovale viaggiante per il carico e lo scarico delle merci [ci si riferisce al collettame, n.d.a.], e per l’eventuale azionamento dei freni a mano.” Quando il numero dei veicoli rimorchiati superava le cinque unità, l’articolo 37 comma c) dell’anzidetto regolamento prevedeva che “… il treno dovrà essere scortato da un manovale viaggiante che prenderà posto sull’ultimo veicolo per azionare, occorrendo, il freno a mano.” . La garitta presente su questo tipo di carro serviva quindi al “manovale viaggiante” come riparo dalle intemperie. Recentemente alcuni carri scoperti a sponde basse serie P hanno avuto le boccole originali a strisciamento sostituite con boccole a rulli, rendendo più affidabile e meno gravosa la loro utilizzazione. Questi carri centenari, così trasformati, sono oggi regolarmente utilizzati per trasporti di servizio lungo la linea.

CARRO G 2227

Il carro G 2227 (la lettera G identifica un veicolo coperto, provvisto di finestrelle per l’areazione e attrezzato per il trasporto di bestiame, già serie G/s presso le IR Ferrovie dello Stato austriache) è il tipico rotabile utilizzato, oltre che per il bestiame, per trasportare merce di tipo deperibile o comunque che deve essere al riparo dalle intemperie. E’ provvisto di finestrelle per l’aerazione e di ganci all’interno a cui assicurare il bestiame trasportato. Qualche anno fa un paio di questi carri era stato adattato per il trasporto bici: la scarsa funzionalità di questi veicoli, causata soprattutto dalla bassa velocità ammessa, ha fatto sì che i pochi viaggi effettuati rimanessero a livello sperimentale. Un altro carro G, opportunamente adattato, è stato accoppiato semi-permanentemente al carro soccorso originario Vs 8100: pertanto oggi è disponibile un carro soccorso doppio, usato fortunatamente assai di rado, e utilizzato in composizione al treno storico aziendale per simulare un convoglio “misto” (cioè viaggiatori e merci).

©Mario Forni, marzo 2017

L’esposizione

Benvenuti al museo che racconta la storia del trasporto pubblico in Trentino e delle società che hanno dato vita a Trentino Trasporti.

UNA STORIA DA SCOPRIRE

Attivita e eventi

In treno attraverso le Valli di Non e di Sole

Il 14 febbraio 2020 l'emittente televisiva tedesca SWR Fernsehen ha mandato in onda un interessante reportage, realizzato la scorsa primavera, sulla Ferrovia Trento - Malè - Mezzana.

dettagli ›Feb

Convegno 110 anni FTM

Sabato 14 dicembre 2019 Trentino trasporti, che ha raccolto l’eredità della FTM (Ferrovia Trento Malè), ha raccontato la storia, passata e recente, della Ferrovia e ha presentato i progetti futuri.

dettagli ›Dic

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l’esperienza dei visitatori. Se decidi di continuare consideriamo accettato il loro uso. Leggi la privacy